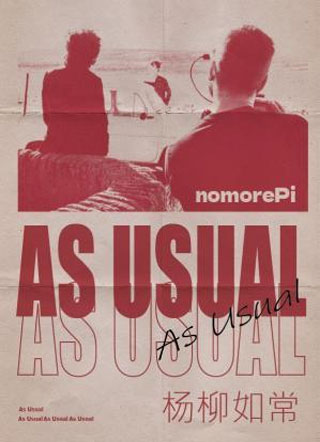

时间:2024-04-15 来源:长佩 分类:现代 作者:nomorePi 主角:杨平生 柳江

我还记得我第一次见到柳江的那一天。

那天特别暖和,就是风有点大。我从市中心出发,坐错了两趟车,又迎着杨絮找到山坡顶上。

我是朝着肉眼可见范围内最气派的建筑走的,我以为那就是二十中学,没想到到了门口发现是个教堂。门口一个神父打扮的人对我欠身,问我是不是来寻找神爱世人的真理的。

我气喘如牛,问他二十中学在哪,他一指,我回头看,差点一眼没瞅着。

下坡的时候我就觉得我要迟到了,还好连城三面环海,空气也不至于太干,我在春天里喘匀了气,用一种比较体面的姿态迎接自己的迟到。

我果然迟到了。

我爸和教导主任打招呼说我八点就能到,结果我到的时候已经九点半了。教导主任在门口训几个翻墙进来的,我想从他们旁边过,被其中一个一把薅住了。

那个跟我说:“哥们,迟到进来的就别想着跑了。”

旁边几个跟着扑哧扑哧乐,其中还有个声音说了我一句:“傻逼。”

我刚想转头,却被教导主任拦下了,原来他把我认出来了,他拉我到一边,脸笑得油光光的:“这不是杨总儿子吗,怎么现在才到?”

身后那个骂我傻逼的声音又来了:“迟到了呗!”

我还想转头,教导主任又拦了我一次,他喊我:“先来教务处办公室等会儿,你手续还没办完。”

我以为这算特殊待遇,后来发现是殊途同归,因为五分钟之后,那帮逃课的学生踢踢踏踏进来了,他们要来这儿写检讨。

办公室一共四张桌,他们一共七个人,前六个把其余三张桌子占了,最后一个一手纸一手笔晃晃悠悠来到我身边,看起来是极不情愿的。

他个子高,穿了件很大的校服,校服拉链拉到了最上面,下巴藏在领子里,头发是学校领导看不顺眼的长度。

我看他,他不看我,我再看他,他终于看我了。

他说:“你看什么看?”

我说:“刚才就你骂的我吧。”

屋子里其他六个人都抬脸了,我算是知道了,这人多少是个犯罪分子首脑。

他也不胆怯,毫不犹豫地与我对瞪,手拿上来,手指在脸边把玩着拉链。

我发现这人眼裂很长,但眼皮又像是懒得睁开,眼仁在眼眶里黑漆漆的,仿佛整个眼睛都是黑的。

像狐狸,看着坏。

我从上一个学校转学的原因就是打架,就在我以为我来二十中的第一天也要不可避免地和七个人打一架时,教导主任推门进来了。

他叫我:“杨平生,你的手续办好了,五班,走!”

完了,现在我的信息暴露给了敌人,我连这浑小子叫什么都不知道。所以我一步三回头出了办公室,浑小子看我的表情还有点玩味。

十分钟后,我站在讲台前面不改色地自我介绍完毕,教室的大门开了。

浑小子像是浑身没骨头一样倚在门框上,他也是五班的。

那时候要是跟我说他以后会缠上我,我一定会揍他揍得更用力点。

其实在办公室里和浑小子对视的第一眼,我就知道我一定要和他打一架,或早或晚。结果这一架来得比我想象的快,就在我和他见面的第一天中午。

原因我是忘了,感觉也没有特别上头,就是有种不打不行的感觉。

在他手下三个人的帮助下,他成功地没有打过我。我俩被请进了校长办公室。

我下手可能重了点,校医来了,她给我手指骨上的破皮消了毒,又去看柳江的脸,“啧啧”两声,说我下手太狠。

校医走了。我和柳江并排坐在教务处外,里面是他帮忙的弟兄,我们俩得下一拨挨骂。挺奇怪的,这学校里的学生好像不爱学习,只爱闹事。

我仰脸四处打量,柳江垂着脑袋,走廊里有个石英钟在滴滴答答地走,我忽然听见他抽噎了一声。

我没敢看,借着假装看时间的理由瞟一眼,我操,居然真哭了。

说时迟那时快,屋子里起了动静,看来他的手下喽罗们挨骂结束了。比起他,我先一步感受到了尴尬。

我坐直身子:“别哭了,他们要出来了。”

没用,我感觉他鼻涕泡也要出来了。

我急了,问他:“不是,你真要在他们面前哭?”

他用袖子抹鼻子,憋得通红的眼睛看我。他真厉害,我一下子就闭嘴了,然后我就脱了自己的校服上衣。

等他手下几个弟兄出门来,他头上盖着我的校服上衣,手插兜靠墙上,我穿着校服里的短袖,在阴飕飕的走廊里故作气定神闲。

小弟一:“柳哥怎么了?”

我说:“他困了,闭目养神。”

小弟二:“你敢打我们柳哥,以后没你好果子吃!”

我赶紧点头:“行,没问题。”

小弟三还想跟着放狠话,校服底下的柳江忽然压着嗓子吼了一句:“赶紧滚!”

他们仨走了。柳江把脑袋上的衣服拽下来,擦完眼睛擦鼻涕,擦完鼻涕又回去擦眼睛,然后才把校服扔还给我。

他不哭了,我的校服也没法穿了,我只能把它捧在手里,继续穿着短袖在三月里装逼。我问他:“你哭什么?”

他低着脑袋看自己的手,然后小声说:“疼。”

以后的许多年里,他把这个字又跟我说了许多遍,但我大多数时候不信,我是感觉他乐在其中。

我记得我刚实习第一年,研发部聚餐,我有个嘴边没有把门的同事,在给我敬酒时拿我打趣,说我这人就是看起来乖,没准关了门就能在床头把皮带抡得啪啪响。

话一出部门里的人都不说话了,我赶忙找话绕开,在大家的欢声笑语中一口把酒闷了。

他说对了,也没说对,我一般不在床头,床单不好洗。

反正那天柳江跟我说“疼”的时候,我觉得他不是真的疼。

扯远了,总之打了一架之后,他就缠上我了。

柳江这个人调性跟二十中很合,他上学来只是为了上学的,不是为了学习,也不是为了考大学。下节课是体育,他喊我一起下楼,我题没解完,喊他闭嘴等着。

他一伸腿跨到了我前面的座位上,倒骑在椅子上,拄着下巴看我。

他对我的成绩没概念,他问:“你成绩有多好?”

我都懒得看他,在纸上写公式:“你把招生名录拿出来,随便指个学校我就能考上。”

我吹牛逼了。但鉴于我考不上的学校只有五个,一共三千所院校里他能指到这五所的概率低于百分之一。

他嘟囔着说大学有什么好玩的,但还是老老实实等着我解完题。

在他盯着我的五分钟里,我连心神都没有乱一秒。他那时候还没那么高,没那么好看,头发没染,也没去穿乱七八糟的环,干干净净的,就是没什么意思。

我是什么时候第一次觉得他好看的呢?应该是第二年开学。

他还是天天迟到,而我加入了学生会,目的就是为了抓他这样迟到的人。

夏天的尾巴,我站在墙边等他。他果然上来了,但我一眼没认出来,因为他染了个白头发,不是全白的,一半黑一半白的那种。发根白的,发尖黑的。

还没穿校服,穿了件白色的破洞长袖,左边肩膀在外面露着,胸口印了蜘蛛网,戒指项链叮叮当当,还背着个贝斯包。

他一笑眼睛就会眯起来,今天眯得格外像狐狸,而且嘴角都快咧上耳根了。

他蹲在墙头上看我,然后喊着问:“好看吗?”

我忽然发现他很白。我喊着回:“下来写检讨!”

教务处里,我看着他写检讨。他写几个字就抬头看我一眼,但我始终没把视线从单词本上挪开。

他说:“杨平生,我下午要去演出。”

我“嗯”一声,单词背到了boring。

他在嘴唇上按着圆珠笔的按键帽,接着对我说:“我家里人跟学校打好招呼了,不穿校服不记处罚的。”

我没看他,boring,boring。

他还在说:“染头发也不记。”

我勉为其难地抬了眼睛,告诉他:“我抓你是因为你迟到。”

他撇撇嘴,把花了十分钟憋出来的标题划了,换一行重新开始写。

不出五分钟,他又叫我:“杨平生,再跟你说个秘密。”

他凑近了,我发现他好像涂了唇彩,这个发现导致他接下来说的话我用了一分钟才辨明意思。

他说:“我打耳洞了。”

在我把视线从他嘴挪到眼睛上时,他抬手撩开了两边的头发。一边一个水钻耳钉,碘伏消毒的痕迹还在。

我把单词本合上,往前挪凳子,盯着问他:“刚打?”

他点头,抿着嘴唇看我。我抬手捏住了他左边的耳垂,我真没用力,但是他眼睛里一下子就有水光了。

他说:“疼。”

但是他又没躲,我哪知道真疼假疼。

我又等了两秒才放开,低头把手里的单词本打开了。他问我:“我演出你去不去?”

听他声音好像是真疼了。

我说:“不去。”

手里的单词背到了burning。

那天我真没去,虽然后来去看了几次他练习和彩排,但真的第一次去看演出还是在我二十岁的时候。

说起来惭愧,我那时候有女朋友。

他是高三毕业那年和我表白的,其实我早就知道,我什么都懂,所谓学习好的人情商低那都是骗人的。也可能是他表现得太明显了。

总之交女朋友是为了堵他的嘴。表白堵不住,拒绝堵不住,连接吻都堵不住,那我只能靠别人堵了。

他专门坐着火车来了我学校一趟,就是为了跟我吵架。

架是在食堂门口吵的。那天天阴,快下雪了,他已经够高了,还穿了件他穿都宽松的连帽毛衫,拖地长裤,马丁靴,全身是黑的,头发是白的,不显眼都难。

可偏偏我就没看见他,可能是因为我着急去给女朋友送雨伞。

他直接拽着我领子把我拽进了食堂边的小巷。

架吵完,他又哭了,他都快长到一米九了,性子还跟高中时一个样。但现在的我没有校服脱给他擦眼泪了。

我跟他说学校西门外的长途车最晚一班到八点,你再不走,今天就只能在中关村南大街上凑合了。

我不知道他最后走没走成,但是我们装模作样冷战一个月后,他的演出票寄给了我,还寄了两张。

可惜他走后三天我就和女朋友分手了,所以我自己去的,这次我又迟到了。

音乐现场都是站着的,我挤进去的时候只有二楼有空位了,我撒谎加道谢,和看台上的小姑娘换了位置,挤到前面。

柳江第一眼就看到我了。

可能舞台这种东西本来就有滤镜加持,他站在边缘,做他的贝斯手,谁说贝斯手在乐队里不显眼?

虽然他的站位怎么数都不是C位,但我觉得在场的人除了他看不见别人,而他,除了我也看不见别人。

我站的位置高,他仰头看我,这感觉挺像是那次迟到与抓迟到的人,只不过是颠倒过来的。

他今天比那天还好看。

他的耳洞多到我都数不清了,我也记不得我有没有都摸过,只记得他的唇环硌过我的嘴,还有他的舌钉。

奏乐的间隙,他的手从贝斯上拿开,食指指向我,眼睛笑得眯起来了。我身后的小姑娘都快把我耳朵喊聋了。

你看我就说吧,这里每个人都是来看柳江的。

后来呢?

虽然不愿意这么说,但是我对柳江的记忆到此为止了。

我们后来又吵架了,然后继续冷战,反正就是些微不足道的小事吧。总之柳江自那之后就消失了,再也没联系过我。

二十二岁,我顺利从中关村南大街上那所名牌大学毕业了。

我留在我实习过的游戏公司做研发,那是家大厂,同龄人有,引路人也有,前途无限。

二十四岁,我做了团队leader,开始参与研发游戏公司推出的全息网络项目。

这听起来是不是一个欣欣向荣的开始?

刚毕业两年就开始带领团队,接下来就可以一路升到经理,奔向主管,争夺CEO,脚踹管理层,生活围绕着房子车子、会员制商店和高价度假区——好像一切都和柳江没什么关系了。

但这不是我要讲的故事,也不我想过的未来。

我要讲的,是关于我怎么再次见到柳江的故事。