时间:2021-11-02 来源:长佩 分类:现代 作者:东北北 主角:陈医生 陈医生

到了晚上,陈医生推门走进病房,和其他病床上的病人聊了几句之后走到我的床边,我坐起看着他。

“感觉怎么样?”他问我。

“没什么感觉。”我实话实说。

“今天做了哪些检查?”

我把做的检查一一报给他听,他点了点头,说明天还要再做其他的检查,然后就可以制定治疗计划了。

听说化疗挺疼的,我有点忐忑,我问陈医生知不知道化疗有多疼。

陈医生说是挺疼的,忍忍就过去了。

这什么医生啊,都不会哄一下病人的吗,听他说完我变得更忐忑了。

陈医生翻了翻挂在我床尾的病例,走过来把手放在我的额头上,说我下午量的体温有点偏高,让我晚上注意点不要着凉,我这个病一发烧就难办了。

他的手有点凉,贴在我的额头上还挺舒服的,我抬眼看他,“你明天也会来看我吗?”

陈医生收回我额头上的手,把病例重新挂回床尾,“我每天都会巡视病房,好好休息,晚上盖好被子。”

我乖巧地冲他点点头,看着他走出病房,关上了病房门。

第二天不知道是不是心理作用,我感觉我确实有点病人的样子了,走几步路就累得直喘,脸色发白,额头冒出一层薄汗。

等全部检查做完我已经是个废人了,躺在病床上不想动也不想说话。

昨天那位人美心善的护士站在床边问我感觉怎么样。

医生和护士见到病人第一句都爱这么问吗?

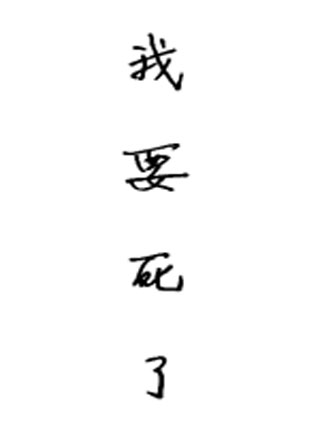

我说我感觉我快死了。

护士呸呸呸连吐三下,还非要逼我也吐,说这样说的话就不奏效了。

我被逼无奈,只好也呸呸呸吐了三声,吐完感觉更累了。

她帮我把被子盖好,让我好好休息,不要想太多,并再一次提醒我赶紧联系家属。

我敷衍地应了两句,眼皮沉重得抬不起来,还没等她走就直接睡着了。

醒来的时候是晚上,我睁开眼,被床尾的人影吓了一跳。

“人家别的医生不都是早上巡视病房吗?为什么你总是大半夜过来?”

陈医生看了我一眼,“我早上也来了,你没看见我吗?”

我回想了一下,还真不太确定早上他来没来——主要是早上一大堆医生涌进来把我叫醒,我正迷糊着,哪有功夫看眼前的医生有谁啊。

我跳过这个话题,问他:“那你怎么一天巡两遍啊?”

“我乐意。”他说。

看看,这是什么态度,说好的医生都是天使呢?

陈医生放下病例,看着我:“我听护士说你还没有联系家属。”

我点头。

“你这个病最好提前告知家属。”

我仰头看着陈医生,“是因为我这个病很容易突然死掉吗?”

他没说话。

我对他笑了一下,“陈医生,以前有没有病人投诉过你呀?”

“为什么投诉我?”

“因为你长得太帅了,扰病人心神,让病人无法安心养病。”

陈医生看起来有点无奈,对我说没有。

我对他说,那么你现在有了。

在进行第一次化疗之前,我还是拨通了韩女士的电话。其实如果可以,我真的不想告诉她我生病了,但没办法,我这病一时半会好不了,而且有可能再也好不了,我不能不告诉她。

如我预料的一样,韩女士在电话里就哭成个泪人,不断重复着是不是搞错了,怎么可能啊,是不是搞错了。

我耐心地一遍遍对她说,没有搞错,你来看看我吧。

第二天韩女士就到了病房,她红肿着眼睛,看起来哭了很久。我冲她张开胳膊,“韩女士好久不见,不来抱抱我吗?”

她轻轻抱住我,仿佛我是个瓷器,我听着耳边低声的啜泣声,“不至于吧韩女士,还没哭够啊你。”

韩女士是个既脆弱又坚强的女性,她强装着镇定,抓着我的手,说来的路上她查过了,白血病现在治愈率已经很高了,%的几率可以治愈,让我不要怕,好好接受治疗。

看,这就是伟大的韩女士,明明刚刚还在哭,现在却反过来安慰我,让我不要怕。

我叹了口气重新抱住她,让她把眼泪埋在我的肩膀里。

化疗的过程很难熬,每一分每一秒都很痛苦,

结束后我抱着韩女士,对她说:“妈妈我好疼。”

韩女士的眼泪一颗一颗砸在我的脸上,她抱着我,用哄小孩睡觉的语气哄着我,“乖,睡吧,睡一觉就不疼了。”

我想帮她擦擦眼泪,可连胳膊都抬不起来,我蜷缩在韩女士的怀里,听她一遍一遍喃喃道,妈妈对不起你,没能给你健康的身体,妈妈对不起你。

我心想,我真是个不孝子啊,让韩女士这么难过。

值得高兴的是化疗结束后,陈医生给了我一朵小红花贴纸。

他说这是他在医治一个小女孩的时候小女孩给他的,因为我今天表现的很勇敢,所以奖给我了

但小红花并没有阻挠我抗拒做化疗的心,反正疼也是死,不疼也是死,为什么不能让我舒服的去死呢?

我这么跟陈医生说的时候,他看起来很生气,看着我半天没有说话,最后甩手走了。

晚上等韩女士走了,我一个人溜到楼梯间。之前韩女士在这里偷偷哭被我偷听到了,我坐在当时韩女士坐过的台阶上,想着要不要也哭一嗓子。

没等我想好哭不哭的时候,陈医生推开楼梯间的门走进来,手里拿着打火机和烟。

“你来抽烟啊?”我问陈医生。

陈医生点了下头,然后把打火机和烟装进口袋。

我托腮看着他:“没事,你抽呗。”

陈医生摇了摇头,“我不会当着病人的面抽烟。”他走到我面前,“你在这里干什么?”

我想了想,回:“看风景?”

陈医生看了一圈楼梯间,用非常嘲讽的语气问我:“风景在哪儿?”

我托腮看着他:“就在这儿啊,刚刚还没有呢,现在有了。”

陈医生笑了一下,这是我第一次看见他笑,你别说,真没他板着脸的时候好看。

陈医生突然动手脱下白大褂,我有点激动又有点害怕,说话都结巴了:“在在在这里?”

陈医生无语地看我一眼,“你想什么呢?”

我满脸无辜,“什么都没想啊。”

陈医生把白大褂扔到我身上,“你现在不能着凉,以后别穿这么少在外面胡跑。”

“哦。”我多少有点失望地把白大褂披在身上。

陈医生坐在旁边,扭过头看着我,“为什么不想做化疗?”

“因为疼。”我不喜欢疼。

“还有呢?”陈医生接着问。

我扭头看着他,突然就有点讨厌他了。

“没有别的了。”我说。

陈医生看着我没说话,过了一会儿站起身,“这里风大,坐会儿就回去吧,白大褂我晚点去病房拿。”

不知道陈医生晚上几点来过,反正我睡着的时候他还没来,等我醒来的时候,放在床尾的白大褂却已经不见了。

查房的时候穿着白大褂的陈医生进了病房,也不知道穿的是不是昨天那件。

查房结束没多久,陈医生又走进我的病房,从口袋中掏出一张便利签,问我是不是我放进去的。

我拿过看了一眼,上面用很拙劣的画工画了朵小红花,要不是我自己画的我此时可能都认不出来是朵小红花。

我抬头看着陈医生:“不是我。”

“是吗?”陈医生明显不相信,眼里全是对我的怀疑。

我坚定地说:“真不是我。”

陈医生有些古怪地看了我一眼,把便利签放回口袋,“不是你就算了。”

我毫不心虚地点了点头,目送他出了病房。

晚上陈医生来查房的时候我问他,你看过肿瘤君吗?

他说看过。

我又问,你觉不觉得我们很像里面的女主和医生。

陈医生问我,你是在撩我吗?

我说对啊,哈哈哈。

陈医生说,只有乖乖听话化疗的人才可以撩我。

我就瞬间萎了。

韩女士听我说完不想化疗之后,没什么反应,只是淡定地让我再想一想。

过了一会儿她说要去厕所,走了半天都没回来,我起身走到楼梯间,果然看见她又躲在台阶上哭。

我走到她面前,说,韩女士你都多大了还躲起来哭,丢不丢人啊。

韩女士抱住我,哭着对我说,如果太疼了就不治了,我们回家。

我回抱住她,没说话。

她哭了一会儿,又说,妈妈求求你,乖乖治疗好不好,妈妈求求你。

我抬手摸了摸她的头发,韩女士也不知道多久没护理头发了,有点干燥,摸起来一点都不顺滑。

她哭得泣不成声,小声地向我祈求,活下来好不好?

我重新开始化疗,结束后陈医生又给了我一朵小红花。我问他这朵也是你的病人给你的吗?他说不是,我说那是哪来的,他说是专门奖给你的,你很勇敢。

我很满意地篡着小红花睡了过去,意识模糊的时候,好像有人摸了下我的头发。

我本来想睁开眼问陈医生为什么要摸我,但我太累了,没等睁开眼睛就失去了意识。

开始化疗之后头发掉的很厉害,所以我直接剃了光头,剃之前我让韩女士给我拍了张照片,并设置成了手机屏保,这样以后当我想念我的头发的时候,一打开手机就能看到了。

剃完光头回了病房之后,我自拍了一张照片发给我的发小,没多久她的电话就打了过来。

也不知道怎么回事,在电话接通的一瞬间,我突然很想哭,眼泪瞬间涌上来,哽咽地“喂”了一声。

不过我的发小应该没听出我的哽咽,因为她电话一接通就哈哈哈哈哈笑成了一朵花,问我头发怎么回事。

我心中翻涌着各种复杂的情绪,正当我酝酿好了想告诉她我的病时候,她却突然开始抱怨说他今天总共喝了五碗牛奶冲鸡蛋,撑死了都要。

我一肚子话被堵在嘴里,偏偏眼角的泪还在此刻尴尬地流下来。

她继续说着,唉,你不知道,我坐月子坐的都快烦死了,我婆婆天天逼我喝牛奶冲鸡蛋,我现在看见鸡蛋都恶心。

啊,我应了声。

她在电话里抱怨着她婆婆怎么怎么封建迷信,每天逼她吃她不愿意吃的东西,还不让她洗澡,她想洗个头都要趁着婆婆出门后偷偷洗。

我举着电话,听她抱怨着她的生活。

唉,不跟你说了,我今天涨奶涨的不行,都发烧了,难受得很,等哪天舒服了再跟你聊。

我挂断了电话,摸了摸脸上已经干掉的泪痕,突然很想笑。

我发小和我从小就是同学,当时的我因为刚刚发现自己喜欢男人,所以对所有一切同性人都抱有着莫名的敌意。阴差阳错的,就和同样不招女生喜欢的发小成了朋友。

不过从高中开始我们就不在一个学校上学了,到大学更是相隔两千多公里,每年只能在暑假和寒假的时候相聚,但这并没有影响我们的感情。

她在毕业之后回家结了婚,结婚没多久便怀了孕,成功产下一个小男孩。而我则在毕业之后去了外地,自己租了一个小单间,过着朝九晚五没有一点意思的生活。

她现在过着糟糕又幸福的新生活,我也每天都在做着即将面对死神的心理准备。

发小对我离家来到外地很是不满,因为这样我们就很少能见面了。

不过自从她怀孕之后,即使我回老家的时候,我们也很少能见面。更别提她现在刚刚卸了货,连月子都没出。

这也是为什么我生病之后没有第一时间告诉她。

她现在有了自己的小家庭,虽然过得也是鸡飞狗跳,不过她也挺乐在其中的。

我给她写了一封信,让韩女士以后交给她,韩女士没问什么时候给她,只沉默把信收了起来。

韩女士被陈医生约谈了,就像老师叫家长谈话一样,韩女士有点紧张,还把发型整理了整理才起身去陈医生的办公室。

没多久她就回来了,眼眶泛着红。

“怎么又哭了啊,陈医生是不是跟你说我坏话了?”我趴在床上问她。

韩女士坐在床边摸了摸我光滑的脑袋,“陈医生夸你很勇敢。”

“他夸我你哭什么啊,是不是从小没老师夸过我,这突然有个人夸我一句,你就感动的不行了?”

韩女士在我脑袋上拍了一下,啪的一声,还挺清脆的。拍完之后她的眼泪又出来了,仿佛被打的是她而不是我。

我叹了口气,说是不是光头拍起来手感不好,手感不好也不至于哭啊,别哭了,等以后我头发长出来了再让你拍。

韩女士不搭理我了,估计也不想见我,起身出了病房,应该是又跑到楼梯间偷偷哭去了。

其实我知道陈医生跟韩女士说了什么,无非就是化疗效果不是很理想,治愈效果不明显之类的。

不用陈医生说我自己也能感觉出来。

这几天我不仅屁股疼胸口疼,身上其它骨头也一一开始疼起来,疼得我晚上连觉都睡不着。

今天我还在小腿上发现一片淤青,我哪里都没磕着过,但淤青很大一片,看着很吓人。

我就知道我可能离销号不远了。

为了能好好迎接销号,我开始做销号前的准备。

我把几千条微博和朋友圈全部都清空了,还有电脑上珍藏多年的小片片,也被我心痛地扔进了回收站。还把仅剩的、没有多少的财产进行了相当平均的分割。

一些收藏多年的手办我全部留给了相识多年的网友,把它们打包好,地址填好,我让韩女士在我走之后帮我寄出去。

之后我又找房东把房间退租了,房东见我顶着个锃光瓦亮的脑袋,虽然没租满期限但还是很有善心地把押金退给了我。

拿着突然到手的一笔横财,虽然金额不多,但我还是欢天喜地地拉着韩女士去吃了一家想吃很久但嫌贵一直没能吃的广式早茶。

心满意足地吃了好几屉虾饺之后,我回到病房开始做最后一项工程,那就是挑一张帅点的照片,来当遗照。

挑选遗照的过程陈医生也参与了,他先是冷漠着脸骂我无聊,然后在电脑屏幕上指了一张照片,说这张不错。

他选的照片是我在大学的时候照的。刚巧那天下了大雪,虽然我是北方人,但头一回见到东北这么大的雪,还是差点兴奋坏了。

我穿着红色羽绒服带着红色围巾跑到雪地里,笑的跟个二百五一样让我舍友给我拍了张照片。

我把照片放大仔细看了看,确实挺好看的,陈医生眼光不错。

那遗照就定这张吧。

今天差点就过去了,陈医生抢救了我好久才把我抢救回来。

当我从鬼门关回来的时候,一睁眼就是陈医生那张无比英俊的脸,美得我差点又再过去了。

“感觉怎么样?”陈医生问我。

“挺好的,我看见我爸了,他看起来还是多岁样子,一点都没老。”

韩女士听完哇的一声就在旁边哭了起来。

我冲陈医生挤眉弄眼,小声地说:“你劝劝她,让她别哭了,太难听啦。”

陈医生给我带上氧气罩,让我好好休息,然后扶着韩女士出了病房。

虽然才刚醒来没多久,但没多久我就又睡了过去,也不知道这次还能不能再见到我亲爱的老爸,如果能见到他,我想问问他下面的生活怎么样,我下去的话有房住吗?

晚上陈医生偷偷溜进了我的病房。为什么说是溜,因为他整个人看起来鬼鬼祟祟的,一点都没有平时查房的理直气壮。

他坐在我的床边,看着直勾勾看着他的我,“你怎么还没睡?”

“等你啊。”我理直气壮地说。

陈医生看起来有点诧异,“你知道我会来?”

我摇头,“不知道啊,你来我就算等到了,你不来我就睡觉呗。”

陈医生摆出一副无语的表情——在面对我的时候,他百分之八十的时间都是用这副无语的表情看我,剩下百分之二十的时间则是用冷漠的表情看我。

我毫不计较地冲他咧嘴笑了一下。

他又换成冷漠的表情,“你笑得真难看。”

我对他说没得挑,难看你也得看。

陈医生从口袋里掏出一朵小红花,放在我的手心里,“这是你今天的奖励。”

我看着小红花,问他:“你能满足我一个心意吗?”

“什么心愿。”陈医生看起来很认真,应该是真心想要替我完成遗愿。

于是我踌躇了几秒,开了口:“其实我是个一无是处的人,但有一点不是,你猜是什么?”

陈医生有些疑惑:“是什么?”

“除了是处,一无是处。”

陈医生又开始用一言难尽的眼神看着我。

我理直气壮地看着他,“怎么?有什么问题吗?”

陈医生顿了顿,“没有。”

我得意了,“是吧?你看,我总不能带着处男的身体去见我爸吧,那得多丢人啊,所以你得帮帮我。”

“你的心愿就是这个?”陈医生问我。

我十分诚实地点了头。

陈医生摸了摸我的光头,“等你好了以后再说。”

我有些生气地打掉陈医生的手,“如果我好了的话还用得着你吗?”

我想了想有点不忿,依旧很生气地说:“咱俩都是老相识了,你怎么连这点小要求都不满足我?”