时间:2023-07-22 来源:长佩 分类:现代 作者:暂停一切事务所 主角:岳寒松 元明

豫州,二月冬末。

今年豫州的雪来得晚了。这个冬天比以往暖和,雪花零零散散飘落到这座一面靠山的平原老城上时,已经快过年了。

清晨四点多的天漆黑一片,明月粮行已经开门了,几个穿着粗布厚棉袄的伙计拿着扫帚打扫门前长长的铺台,后面跟着十几个人,抬着十来个簸篮,里面装满了麦子谷子,整整齐齐地摆在铺台上,然后留两个人在这等客商们来,其余人纷纷拍拍手上身上的尘土,去吃顿热乎的早饭。

岳寒松一夜没睡,坐在粮行后面粮食店二楼的柜房里看伙计点账,一屋子人个个都是眼底发青,死气沉沉的,没人敢出一声大气,算盘拨得啪啪作响,岳寒松觉得把自己半条命都拨没了。

粮食店和粮行是分开的,粮行是门脸,粮食店是门头,前面带个院子,供各地运粮的客人休息,现在天已经蒙蒙亮了,楼下的客人早早就出发继续赶路,前面的客商们也逐渐来了,伙计们唱清点清的声音从前面传来,岳寒松听得头疼,伸手指了指窗户。

还没等他发话,柜房的门被猛地推开了,岳寒松放下手,转头看过去,江从也风尘仆仆地跑了进来,头发被雪淋得湿漉漉的,有点狼狈。

“老板,人抓住了,码头货仓里藏了一天一夜,刚才差点船就开走了,让我给拦下了,挨个箱子翻了才找到的。”

岳寒松一拍桌子,上面的账本抖了一抖,他拧着眉毛问:“招了吗?”

“还没,”江从也说,“我让从一带前边去了,等你问吧。”

“我问个屁,狗日的玩意儿,”岳寒松嘴上说着,还是站起来往外走了,一边下楼一边骂,“他脑袋里的东西是不是让泔水从上到下涮了一遍啊,哪儿人啊他,叫什么名儿?”

江从也跟在岳寒松后面下楼,手里拿着他的外套,“就是豫州本地人,叫二狗子,前几年闹饥荒的时候家里人死得就剩他娘了。”

岳寒松脚步一顿,转身说:“大名叫什么?”

“大名就叫二狗子。”江从也一脸诚恳,把外套递给他。

岳寒松没说话,接过衣服穿上,往前院去了。

二狗子今年才十五岁,又瘦又矮,一脸瑟缩样儿,平时说话半天蹦不出一个字,任旁人怎么看都不像干这偷鸡摸狗事的人。

江从一把他捆了个结结实实,扔在前院的石板地上,只穿了件单薄的麻布棉衣,冻得人躺在地上发抖。

岳寒松揣着手走出来,迎面被雪花吹了满脸,他不耐烦地扇了扇雪花,在二狗子面前停下脚步。

二狗子嘴里塞着布团,正蹬着腿呜呜地叫唤着,面前忽然出现一双鞋,他抬头见是岳寒松,吓得立马噤若寒蝉,不动弹了。

半晌,岳寒松问他:“偷了多少?”

江从一蹲下把他嘴里的布团拿出来,二狗子用力喘了几口气,嘴唇发青地颤抖着,不敢看岳寒松,“老板,我真知道错了,您待伙计们不薄我们都知道,我是真没办法才偷的…”

岳寒松不耐烦地打断他的话:“我问你偷了多少?”

二狗子嘴唇抖了抖,“五石总是有的。”

江从一抬腿冲着他的胸口就是一脚,“你他妈挺能偷啊,搬得动吗!”

江从也把弟弟拉到一边,蹲下问他:“都卖给谁了?”

“卖给了西边山下的村子,下半年大雨收成不好,好几个村子缺粮食。”

“听起来是做好事去了啊,”岳寒松终于低头正眼看了这人一眼,“我就是山里出来的,闹饥荒我能不知道,我是傻子吗?”

二狗子吓得半死,“您不是。”

岳寒松愣了一下,旁边的江从也立马给了二狗子一巴掌,“用他妈你说。”

“真的卖给山里人了,”二狗子忽然从地上爬起来,抓着岳寒松的裤腿一边哭一边说:“我真的不敢了老板,我就只偷了这一次,我娘也是咱们粮行出去的,她得了肺病,一副药就要两块大洋,我真没办法了,总不能大过年的看着我娘病死了……”

“底下人都说他干活卖力,”江从也站起来对岳寒松说,“是个踏实肯干的,没干过什么坏事。”

雪下大了,前头粮行的客商越来越多,和伙计的声音掺和在一起,整条街都热闹了起来,真有瑞雪兆丰年的感觉了。

二狗子脸色愈发苍白起来,雪花落在他脸上都消失不见,岳寒松盯着他看了好一会儿,一直到对方撑不住闷头趴下,他把自己的外套脱下来搭在了二狗子瘦弱的背上。

岳寒松往后退了一步,二狗子颤颤巍巍的抬起头去看他,他仍然是那副不耐烦的表情,“偷了就是偷了,我这不能留你,你走吧,去哪都行,以后和我明月粮行没关系了。”

说完转头冲江从一一扬下巴,“给他拿点钱。”

江从一掏出钱袋,里面的大洋装满了一半多,他没数也没看,直接扔二狗子怀里了,“走吧,出去了以后别说是岳老板容不下你。”

岳寒松看了江从也一眼,江从也便转身上楼去报账了,一个月都没算清的账这下终于平了,岳寒松叹了口气,转身往最里面的那间客房去了。

“从一,去打听打听山下哪几个村子闹饥荒,把粮食最低价给他们,少的钱从我账上支。”

江从一应了一声,二狗子这才反应过来,他身上披着岳寒松的大衣,远远地趴下,哆嗦着给岳寒松磕了个头。江从一看了他一眼,没说什么,转身跟上了岳寒松。

“老板,”江从一跑过去,模样乐呵呵的,“我送您回家歇歇去呗,在这能舒坦吗?”

“你先给我整口饭吃再说。”岳寒松没好气地说,进了客房先从衣柜里拿了件大衣套上。

“行,我这就去,我和我哥也没吃呢。”江从一立马转身就走。

“哎等等,”岳寒松喊了一声,又反悔了,“那我跟你俩一块去吃点,然后回家睡觉去,开车了吧?”

“开了。”江从一跑到楼下,冲着二楼喊了一声,“江从也,下楼吃饭去!”

岳寒松捂了捂耳朵,骂道:“显着你长嘴了。”

吃完饭江从也开车回家,江从一坐在副驾上,岳寒松在后座闭着眼小憩,“晚上请陆行云吃饭吧,去定个地方。”

陆行云是轮船公司的少爷,这次把他家的货船翻了个底朝天还耽误了出货,陆行云没准已经在家给他打了一晚上电话要骂人了。

江从也点点头,“行,等会我去他家一趟。”

“咱们去城里新开的那家酒楼吧,”江从一说,“小太子爷开的,我倒要看看多气派。”

江从也搭茬:“有什么好看的,不就一个娃娃开的。”

“豫州太子爷嘛,名号多响啊,我就想看看娃娃什么样。”江从一笑了声。

“是姓元的那个吗?”岳寒松忽然问了一句,声音闷闷的。

“对,祖上就没穷过的元家,屁大点小孩,搞死他爹抢家业,挺能耐的,豫州都快姓元了。”

“有你小吗?”岳寒松睁开眼笑了一下,“从一还有几年十八啊?”

“我今年虚岁就十八了!”江从一喊了一声。

“不过听说那孩子长得特漂亮,”江从也在后视镜里看了岳寒松一眼,“就是有点横,脾气不好,还不讲理,他爹娘早就死了,也不知道谁给他惯的。”

“那谁知道。”

岳寒松应了一句,江从也见他没什么兴趣,就没在继续说了。

横的,脾气还不好,不讲理。

岳寒松不喜欢横的,他喜欢听话的,娇气的,黏人的,动不动就闹小脾气的。

最好还要长得漂亮,白白净净,眼睛笑起来弯弯的,瞳仁又黑又亮,上嘴唇天生有点撅起来,唇珠小小的但圆润饱满,脸上总带点没消退的稚气,这才是岳寒松喜欢的。

江从也知道他喜欢这样的,碰见了就往他跟前送,送的岳寒松眼烦心累,再三跟他自己床上说不需要人,江从也这个榆木脑袋的就是不听,下次看见了还送,岳寒松没办法,也不跟他说了,江从也给他送一个来他便送走一个,后来江从也终于反应过来了,他家老板是真不需要,就不再成天带着人往他跟前凑了。

岳寒松住的地方在城中,是一处别院,不算大,两进两出的,家里有个管家和一对母女,平时给他做饭打扫,都住在前院,他自己一个人住在二进院里,江从也和江从一有自己的住处,但大多时候在这,也住前院。

一夜没睡,岳寒松一进家门脱了衣服倒头就睡着了,崔姨给他准备的热水都没用上,带着小桃给岳寒松关上房门,悄悄离开了。

“岳老板是不是累了呀?”

小桃跟在她娘后面,手里抱着木盆,她今年才十五,个头却像没长大的小萝卜头,脸蛋圆乎乎的,有点胖,岳寒松从不亏待手下人,小桃来他家的时候才十岁,豆芽似的,现在用江从一的话说,胖的像小猪羔。

崔姨放下手里的东西,往厨房走去,打算给岳寒松煮点粥,“岳老板最近忙,你别去烦他。”

“我知道,我可有眼力见了。”小桃坐下烧柴火,拿着蒲扇摇。

岳寒松喝上崔姨熬的粥时已经下午了,雪还没停,江从也淋着雪回来了。

“陆少爷可把我好一顿骂,好不容易劝好了。”

“少爷脾气都大。”岳寒松放下碗,“定好地方了吗?”

“定好了,陆少爷点名要去那家新开的酒楼,我刚从那回来。”江从也坐下给自己盛了碗粥,“可真气派,还热闹,看着整个豫州城的人都在那里了。”

“那就去看看。”岳寒松说,“都来咱眼前了,再装看不见的,人家没准不乐意呢。”

江从一问他哥:“你去的时候看见小太子爷没?”

“没啊,”江从也一边喝粥一边想,“看见了我也不认识啊。”

“人家是老板,能成天待在那吗。”岳寒松说。

江从一点头:“也是。”

豫州是座大城,西边拔地而起几座高山,把豫州和西边的城镇分开了,从山下往东,就是一望无际的平原,三条大河自北向南依次穿过豫州城,地势好位置好,良田更好,从古至今各地的粮食大多都倚仗着豫州。

豫州最有钱的两家人,其中一家便是做粮食生意发家的,是陆行云家,家里在他爷爷那一辈富起来,后来他爹才转做码头买卖的。

另一家就是这个新酒楼的老板,豫州是个古都,多少达官显贵都在这里,元家就是当年最显贵的一家,没有官,但有钱,是祖祖辈辈传下来的家业,豫州的一半商铺都姓元,一半田地也行元,到了他接手家业后,又抓起了酒楼生意,所以真的是名副其实的太子爷。

平原多良田,三条大河通海,直直往东经过多少个城镇,豫州城的人大多都集中在平原上,西边却是靠山,连绵不断的大山挡住了小半个城,山下密密麻麻的有好几个村子,组成了一个荒城,在以前穷的厉害,没人愿意来,说是与世隔绝也不为过,几辈子的人没出过山,后来村里的人慢慢出来开始倒卖粮食,城西这边才活了起来。

岳寒松就是这些人里最早的一个,城西的这口*气说是他救起来的也不为过。他在村子里种了二十年地,边种边带人给所有村子的人倒卖粮食挣钱,别人不认识的路他认识,别人不敢去的地方他敢,把城西这块土地带到了城里人面前,他的生意也做开了。

“管他什么人,要是到城西来照样姓岳。”江从一说。

“就你长嘴了。”岳寒松伸手给了他一巴掌,“到了。”

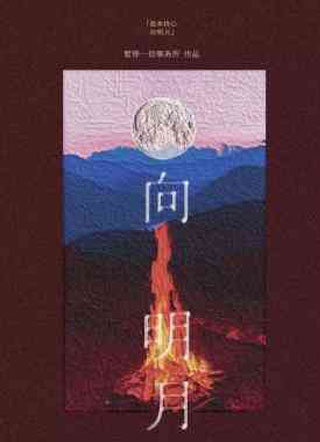

新酒楼名字叫十八公,就这三个大字,挂在门头上,刚开业没几天,红绸带还盖在牌匾上。

岳寒松下了车,站在门口叉着腰打量了一会儿,“也没多大啊。”

江从一插着兜,跑上台阶,西装外套衣角都飞起来,“老板,气派和大不一样,你进去看看。”

里面一共有五层,二楼三楼是包间,四楼是客房,五楼不营业,不知道是做什么的。一进门去迎面就是将近十米宽的楠木台阶,到二楼兵分两路,左右都有楼梯,往上看能看到每一层的围栏,站在上面往下看,整个大堂一览无余,楼里用的不是常见的煤油灯,而是国外运来的玻璃吊灯,巨大繁复的一个挂在最顶端,照亮了整栋楼。

岳寒松眯着眼看了一圈,说:“这家伙,晃眼。”

江从一撇了撇嘴,“就是。”

江从也挥手叫来了店里的一个小伙计,“今天下午定的包间,姓岳。”

“是岳老板大驾光临啊!”小伙计笑眯眯的,长得特别讨喜,嗓门很大,听了江从也的话立马弯腰做了个请地动作,“岳老板的包间在二楼,早就收拾好了,我带您三位上去。”

包间很大,关上门一下就安静了,里面不光有桌子,还有几张沙发和茶几,供人闲聊休息。

“几位喝什么茶?”

岳寒松看了伙计一眼,没说话,江从一说:“上贵的。”

“好咧,那现在点菜吗?”

小伙计把厚厚的菜单递过去,江从也接了过来,“还有一位陆少爷没到,到了再点,你沏茶去吧。”

一壶茶很快送来了,没一会儿包间里就充斥着茉莉花的香味儿,岳寒松喝了一口,“这玩意在地里一大片一大片的没人摘,到这成了好东西了,早知道我倒卖茶叶去了。”

江从一放下杯子,“闻着香喝着苦,这到底谁爱喝。”

“少爷们爱喝呗。”岳寒松说。

“不爱喝。”元明抬手挡开程望给他端的酒,伸手从桌子上端起茶杯喝了一口,不吭声了。

大冷天的,程望额头上的汗都冒出来了,“少爷,我小舅子这事…”

“程老板,”元明似笑非笑,墨色的瞳仁闪着亮光,深不见底,他伸出食指冲他做了个噤声的手势,“再等等。”

程望真的急了,从座位上站起来,拱手给元明鞠了一躬,“元少爷,我先给您赔罪行吗,您饶过他这次,就这一次,我带他去给元管家磕头认错!”

元明没说话,这时候门开了,元清推门进来,细长的丹凤眼扫了一眼包间内的情形,站在门口对元明说:“远达公司的陆少爷来了。”

“不是我请的。”元明抬了抬眼皮。

“他也没找你,”元清说,“我就是跟你说一声,见不见随你。”

“改天,”元明说,“先干正事。”

元清没说话,关上门走到元明后边的椅子上坐下了,安静的像幅画。

程望的目光转向元清,这次还不等他有什么动作,门又开了,是元明府里的下人。

“少爷,人抓住了,在楼下。”

元明终于笑了,那双圆圆的眼睛弯了起来,他看向一旁愣住得程望,有些雀跃地轻声说:“走吧。”