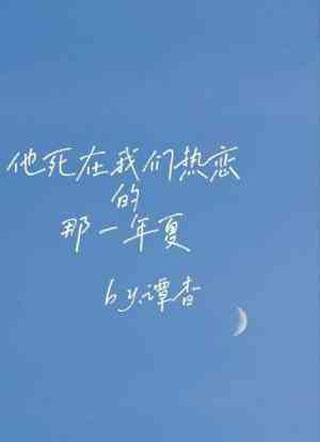

时间:2023-01-04 来源:长佩 分类:现代 作者:谭杳 主角:祁嘉 薄司遇

陈庭煊说他找到我的时候,我正窝在酒吧的沙发上发呆,手边放着一杯喝了一半的“天使之泪”。

这儿的老板告诉我,这种调试酒的度数是最低的,一般人就算是喝上三四杯都不会醉。我哭笑不得地放下酒杯,对老板说那有可能我就是连人都算不上的哺乳生物,不然为什么才喝了两三口,眼眶就如同刀割一样又酸又疼。

老板似乎惊讶于我一个看起来刚二十出头,朝气蓬勃的年轻人,会为了“喝不了酒”这种事,摆出一副强颜欢笑,面如死灰的表情,他连忙拍了拍我的肩,安慰道:“年轻人,咱们还有几十年的人生,一切都会过去的,别为了这种小事烦恼。”

我心里想着“老板你不懂我啊不懂我”,面上却扯出一个笑容,回答道:“我会的,谢谢您。”

店里那只跟谁都很亲的小猫不知道什么时候遛到了我怀里,我蹂躏着它毛茸茸的脑袋,心想着小可爱你跟我前男友脑袋的触感好像啊。

我微眯着眼,方才喝下去的那一点酒精在我的脑海中发酵,思绪就像一团被缠在了一起的毛线,眼前橘黄色的白炽灯变成了十七岁那年教室里摇摇欲坠的昏黄灯光,三年前的这会我正趴在学校的栏杆旁边看刚从地平线露头的夕阳,祁嘉不知道从哪冒出来在我身后拍我的背,我被他吓了一大跳,还被他嘲笑胆子小。

陈庭煊抱走我怀里快被我薅秃了的猫,手掌在我眼前晃了晃,说道:“阿遇?”

“嗯?”

“想什么呢?”

“在想下个月我和嘉嘉就该去新西兰结婚了,他说他要买票,可我还没买戒指呢,你说如果我忘记了,他会不会生气啊?”

陈庭煊的表情突然变得很悲伤,好像我是什么一蹶不振无药可救的重症患者,他叹了一口气,坐在我面前,紧皱的眉眼对上了我的双眸。

他说:“阿遇,祁嘉已经不在了,就在上个月的时候,当时的葬礼你也去了,不是吗?”

“向前看吧,阿遇。”

“是哦。”我坐起身,掐灭了已经烧得只剩下一个底儿的香烟,赞同地回答道:“祁嘉死了,我知道啊。”

祁嘉是我的爱人,甚至已经预定好“我今生最爱的人”这个位置,我们十五岁相遇,十六岁相恋,十七岁接吻,十八岁做.爱,十九岁他对我说,等我们再大一点了,就去新西兰结婚,我说好啊好啊,到时候你买机票,我买戒指,世界上最大最贵的戒指,让你戴在手上,要沉得连手都抬不起来的那种。

祁嘉说好呀好呀,我们办一个最幸福最盛大的婚礼,到时候还要请以前那群同学,最好把班主任也请来,让他们看看,祁嘉和薄司遇真的结婚啦。

我想他真是个小机灵鬼,就我们班主任那爆脾气,看见我俩真的走到最后,不得气得在婚礼上重现当年,再提着三角板追着我俩打几条街。

一个月前,我想我真是全天下最幸福的人,我们幸运地成为了知乎调查问卷里,从高中走到最后情侣的那百分之五中的一员。但也许我生来有罪吧,我应该永远是阴暗无光的小巷里长不大的藤蔓,是泥缝里开不出花的杂草,是岩石上发霉的潮湿青苔,而不是现在这个天天笑得跟个二百五一样的傻子。

我有时候很想死,我想问为什么那场车祸不能把我们两个人一起带走,可我不能死,先不说我人生的前十五年作恶多端,逃课、抽烟、打架,死了以后可能会因为坏事干太多上不了天堂,遂跟一定会上天堂的祁嘉见不了面。

就算老天爷大发善心原谅了年少无知的我,可我大概也能想到我们再次相遇时的样子。祁嘉一定会炸着毛冲过来掐我的脸,嘴上嚎着“臭傻b薄司遇你怎么也上来啦,你还有几十年的人生都不过了?我还一辈子没出过这破城市呢,你还没替我去看看外面的花草树木天空海洋,怎么就跟我一起来这儿了?!”

当天晚上我还真梦到我上了天堂,祁嘉很生气地将我踹了下去,他说他想吃桂花饼了,让我下去替他尝尝。

我说“好好好”,那我吃完了再上来,你要不要我带几个给你。

祁嘉听见这句话,刚才还笑着的眉眼一瞬间垮了下来,那双墨色的眼瞳里浸满了悲伤,就像今天陈庭煊安慰我时那样。

他走过来摸了摸我的脑袋,掐了掐我的脸,又亲了亲我的唇,超级温柔地对我说:“宝贝儿,把我忘了,重新生活吧。”

我不明白为什么他们都那么悲伤,明明我想要让他们过得一个比一个幸福。

我觉得祁嘉做的不对,这一定不是祁嘉,祁嘉一定不会让我忘记他。我才二十二岁,可我跟祁嘉在一起已经六年了,我生命中的四分之一都是他,我和他一起上学放学,和他一起为了不迟到在大街上像两条脱缰的野马一样狂奔,我和他一起偷偷地躲在课桌底下抄作业,和他一起熬夜到凌晨十二点说一句“新年快乐”。

我要怎么忘记他,忘记我那最热烈而美好的六年光阴,忘记那栋红色教学楼,忘记学校门口的松柏,忘记傍晚在晚自习教室用相机拍下来的夕阳,忘记这二十多年来我唯一的一场深爱。

我和祁嘉之间,是他先告白的。

当我把这件事告诉我的那群狐朋狗友的时候,他们一个个眼睛瞪得像铜铃,清一色的表情仿佛在说“薄司遇你不行。”

也是,当初我暗恋祁嘉这件事,我身边所有兄弟都知道,但我让他们全都乖乖闭嘴,最起码必须不能让祁嘉知道,谁说漏嘴了我就找个小树林,把他的腿打断。

我绘声绘色地和他们描述我想象中和祁嘉告白的场景。我说我要铺一地的花瓣,再点上九十九根蜡烛摆出一个爱心,爱心中间就用彩色喷漆喷上“祁嘉做我男朋友吧”几个大字。然后我抱着九十九朵玫瑰花,穿着一身西装出场,到时候肯定比电影里演得男主角还帅,祁嘉看见了肯定会感动地痛哭流涕,下一秒就要爱我爱的死去活来。

发小在旁边一巴掌呼上我的额头,我激情澎湃的描绘戛然而止,他黑着脸对我说,哥哥你这什么审美,这套路土得连我爸都不敢用,你这样告白当场要把人吓跑。

我说你个榆木脑袋懂什么,我和祁嘉是真爱,就算我俩蹲在厕所里的时候我跟他告白,他都会答应。就算我在学校垃圾桶里翻一个破易拉罐环当戒指,在教室讲台的瓶子里偷一朵花当情书,告诉祁嘉你做我男朋友吧,等咱俩长大了就到国外去结婚,他都会答应。

然而真到了要告白的时候,我却怂得像只败狗,我最终还是听从了陈庭煊的意见,觉得我以前的宏图大志实在太土,于是在我的深思熟虑下,我开始研究起情书。

我写,祁嘉,你的眼睛真美,美得就像我兜里仅剩的那二两铜钱。

我自认为自己诗兴大发,居然能写出这么有意境的句子,于是我兴致勃勃地拿去给陈庭煊看,出乎意料的是他居然把我骂了一顿,说我不愧是考试作文永远不及格的薄司遇,要是有人用这种情书跟他告白,他一定要当场笑出声,说不定还要给那人普及普及初中语文知识。

我翻了个白眼怪他不解风情,我又想说你懂什么我和祁嘉是真爱……然而话到嘴边却说不出口,因为我心里清楚我只是一只缩头乌龟,借着朋友的名义呆在祁嘉身边,依赖着他偶尔对我的温暖生存,我想祁嘉你真是个大混蛋,明明是你先来招惹我的,凭什么现在变成了我天天茶不思饭不想夜不能寐。

我在作业本后面写了一遍又一遍祁嘉的名字,还要在嘉字末尾写上一个骚包的小爱心,有一次我上课睡觉的时候笔尖不小心把那页纸划烂了,吓得我赶紧胶棒胶带一起上阵把它重新粘好,我说这些都是我的宝贝,要是以后我们俩真的没在一起,我就日日夜夜抱着这个本子怀念我那狗屁不如的青春。

后来这个秘密被老师发现了,原因是我写他的名字写了太多页,写得比我前面的作业还厚了。我至今还记得数学老师推着眼镜,拿着教棍站在我面前的模样,像是一个马上要审判罪犯的宙斯:“你说说这是你的本儿还是祁嘉的?你在背后写这么多人家的名字干什么?怎么,他跟你有仇?”

老师居然以为我跟祁嘉有仇?不行,这种蒙冤之事绝对不能出现在我的头上,于是当年的我如同喝了二两酒直上心头的醉鬼,思维与智商一同打了结,六月夏夜的风吹得我耳尖通红,像只活着被丢进锅里还在垂死挣扎的虾。我一把抢过老师手里的本子,不知道哪来的勇气大喊道:“老师他跟我没仇,是我暗恋他!”

老师吓得教棍都掉了,砸在我的手上,有些痛。她敲着我的脑袋说薄司遇你又他妈犯什么病了,同学间有矛盾就好好解决,轮得着开这种玩笑骗老师吗?

全班哄堂大笑,只有我知道,那些都是实话。我没敢转头看祁嘉的眼神,我想,如果明天初生的太阳将作为神坻带走我这个罪无可赦胡言乱语的人,那么就让他带走吧,到了另一个世界我可以骄傲的说,我死于一场盛大告白里,无疾而终暗恋的浪漫长河。

祁嘉跟我告白的时候眼睛亮亮的,多好看的一个小男孩,站在我面前的时候低着头,耳尖泛着一抹青涩的潮红,指尖偷偷摸摸地溜过来勾我的掌心。

他说得很坚定,似乎从来没有动摇过:“哥,我喜欢你,我们在一起吧。”

当时正轮到我俩值日,空荡荡的教室里只剩下他的声音在我耳边回荡。我踩在凳子上擦书柜最上面的灰尘,听到他这句话我就像是被人下了春.药似的腿一软,差点从椅子上摔下来。祁嘉见我摇摇欲坠的样子连忙冲过来抱住我,脑袋埋在我左边第三根肋骨下面一点,边蹭边撒娇说好不好嘛,哥哥,我真的喜欢你。

夕阳从沾满灰尘的窗户缝里溜进来的时候依然绚烂而澄澈,照耀着祁嘉额前翘起的一小撮头发,光与影之间他的半边脸被天使镀上了金色,我站在阴影里,像是即将要被天使带走的卖火柴的小男孩。

我赶紧说好好好,但是小祖宗你能不能先放开我,我急需三瓶冰镇矿泉水救急,不然我感觉以我现在心脏跳动的频率不出一分钟我就要暴毙而亡,留下祁嘉一个人给我守活寡。

祁嘉说,他新学到一句诗,山有木兮木有枝,心悦君兮君不知,他说哥我不太喜欢这句诗,太悲了,无疾而终的暗恋太悲了,所以我们试试好不好,即使我们最后没在一起。

他在兜里掏了半天,终于掏出来一条看起来像是他自己编的红绳,上面挂着一个小小的同心锁,仔细看的话同心锁上用刀刻了几个小字,模糊不清,摸起来有些硌手。祁嘉说这上面的字是我自己一笔一划刻的,正面写的是“forever”,背面刻着我们俩的名字。

他还从书包里翻出来一个本子,特精致的封面,这放在学校门口起码要卖十几块钱,上面还有用鎏金镌刻的字,祁嘉眉眼弯弯的,将本子递到我手中,说哥你打开看看。

我顺从地翻开本子,前几页全是我的名字,用不同的字体和颜色写的,五颜六色的“薄司遇”看得我眼花缭乱热泪盈眶,我抹了把眼泪说嘉嘉你的审美也不怎么样,果然咱俩就是天生一对,这么多绿颜色的薄司遇闪得我眼睛都快瞎了。

翻开下一页的时候我愣住了,是祁嘉写给我的情书,少年的字迹娟秀,尾尖却时不时往上勾一下,每一下都勾在了我的心里。

祁嘉写,薄司遇,在十五岁这一年遇到你,是我这一辈子最最最幸运的事。

祁嘉说,和你的相遇胜过和这个世界每一阵风,每一场雨,每一朵花盛开的相遇,当你出现的时候全世界都失去了颜色,只有你是带有色彩鲜活的唯一。

祁嘉说,虽然我们才认识了一年,可是我居然已经不要脸的想,下辈子我们还要遇见。

祁嘉说,他想拥抱我,亲吻我,和电影里相爱的主角一样,他说他要牵着我的手跟我一起走出这个县城,如果不行那我俩就私奔,逃到一个没有人知道的地方,骄傲地告诉那里所有的人我俩才不是兄弟,是真的不能再真的小情侣。

我的心脏一瞬间被丘比特射来的箭扎得支离破碎软成一片,我说嘉嘉前十五年从来没人跟我说过这些话,他们都觉得我打架抽烟不好好学习,长大了也是社会上最没用的那类人。只有你告诉我,下辈子还要和我相遇,嘉嘉你真是个瞎了眼的宝贝,我是上辈子拯救世界了才能把你捡回家。

我想祁嘉不愧是你,写出来的东西就是跟我们不一样,我一瞬间觉得我的什么铜钱都弱爆了,我也弱爆了,我和祁嘉果然是真爱,他就在这样昏暗又潮湿的教室里跟我告白了,没有人见证,没有西装,也没有九十九朵玫瑰花。昏黄的灯光下我们的影子拥抱交织在一起,像是故事里到死也不会分开的爱人。

我们就这样在一起了,好像一切都是那么的理所应当,我天生就会爱他,他天生就注定要喜欢我,我们是天造地设的一对儿,我想已经没有什么能将我们分开。如果连我们都没走到最后,那这个世上绝对再也不会有什么至死不渝的爱情,真到了那时候我一定要给这日.狗了的上帝比一个大大的中指。

我最终还是没能瞒住我父母,祁嘉死后一个月的冬天,他们还是知道了他去世的消息。

于是他们打电话催我赶紧回家,这是我们断绝关系以来他们第一次给我打电话。十七岁那年我和祁嘉在学校后面那条街的老松树旁接吻的时候被他们当场抓包,然而当时的我满脑子想得都是去他妈的世俗,老子就要和祁嘉在一起,就算全世界反对,我都要和祁嘉在一起,大不了和电影里讲得那样两个人手牵着手一起亡命天涯。

我妈扇我巴掌的时候我仍然握着祁嘉的手,十指相扣,我们两个的掌心都被汗湿了,温热的触感一路顺着胳膊蔓延到我的心脏,我在零下几度的大冷天里热得像一团火,祁嘉挡在我身前说,阿姨不是他的错,您要怪就怪我吧,您别打他。

我看着这条四四方方的小巷子里透进来的月光,每个人都约定俗成按部就班的生活,像是早就被设置好的机器,一天又一天一成不变的运转。这里太狭隘了,狭隘的装不下我和祁嘉热烈而伟大的爱,我松开祁嘉的手说嘉嘉你等我,我明天就去找你。

后来我妈和我爸一度认为我是被鬼附了身,被人下了蛊,差点要从村里请来神婆给我驱鬼。我无奈地说爸爸妈妈啊这都什么年代了,你们能不能不要封建迷信了。我真的是你们亲生的儿子,我只不过是爱上了一个男生。

可这件事在他们眼里是毁灭性的打击,他们觉得我彻底无可救药,我的罪状从不爱学习,小打小闹,抽烟逃课时的三年有期,变成了爱上祁嘉以后的无期徒刑。但我从来没觉得我做错了什么,这世界上这么多人,一个人爱另一个人,我只不过刚好就是看上祁嘉了,我爱死他了,我想知道这到底有什么不行,要让所有人把我俩当成疯子一样对待。

我被我爸用棍子打了个头破血流,他打之前还犹豫了一下,问我:“薄司遇,你告诉爸爸,你是真的喜欢男生吗?”

我举起双手,就像是一个自投罗网的罪犯,我说有可能吧,我也不知道我到底是不是喜欢男生,但我就是喜欢祁嘉,他要是个女的我也喜欢,可他刚好是个男的,就这么简单。

亏我还真情实感地喊了他一声爸爸,然而他依然觉得我死不悔改,摇了摇头就毫不犹豫地抡起棍子往我身上砸。

砸吧砸吧,反正我没有错,你再打我也没有错,你打死我我也没有错,我想如果我今天死在这栋不到二十平米的小平房里,我一定要化成冤鬼在我的墓碑上刻下:薄司遇这辈子做过的错事很多,但唯独和祁嘉在一起这件事绝对没有错。

然而为了第二天还能有命去见祁嘉,我从我爸手里逃了出来,逃得时候身上只揣了被揉皱的二十块钱,手上戴着那条祁嘉送我的红绳,上面的同心锁在北风呼啸下叮叮当当地响。

我爸说你今天出了这个门就再也别回来,我说不回来就不回来,反正我从来没把这个地方当成自己的家,遇到了祁嘉以后我才明白爱和幸福是什么东西,祁嘉到哪去,哪就是我的家。

然后我在路口推车那买了一个烧饼,蹲在空无一人的大街上,盯着校门口那棵松树看了整整一个晚上。

我对那棵树说你长得好高啊,可你永远也长不出这座四四方方的小城,我说大树大树你也和我一样吗,你也讨厌这里的生活吗,你也想去外面看看吗,大树没回答。

于是我握紧了拳头和它高大的树干相碰,我听到从头顶上传来的“沙沙”声,那是它的枝叶在随风摇曳。

十分钟后我们约定好,等我以后离开这儿了,我就剪一段它的枝桠带到远方。我们都太苦了,这辈子太苦了,可我还是要积点德,这样下辈子能不能过得好一点。

我还在冒血的脑袋被狂躁的风吹得刺痛,痛得刻骨铭心,我想此刻要是有张床让我躺下那就好了,可是我一点也不后悔,那天晚上我变成了一个对着风自言自语的傻逼,我说风你也要知道我的爱,在这个世上只有你和祁嘉明白我的爱。

我没想到唯一支持这段感情的居然是我外婆,有天我偷偷跑到外婆家吃饭,将我和祁嘉的事一股脑告诉了她,我想外婆对我最好了,小的时候还老抱着我唱摇篮曲,可我没想到她居然这么好,听完我的胡言乱语之后她平静地推了推老花镜,和蔼的声音在我耳边响起:“阿遇有爱的人了?那是好事啊,什么时候带回来给阿婆看看,阿婆给你们两个做顿饭。”

我愣住了,小声说道,外婆,我爱上了男孩子。

外婆抬起手在我的脑门上敲了一下,随后她笑着说道:“阿遇你真是个傻孩子,男孩子就不要吃饭啦?”

我一瞬间哭出声,真像个傻逼。

——

我可不觉得祁嘉的死能给我父母带来悲伤,他们一向是没有什么同情心的人,这会说不定还在我看不见的地方偷笑,我回去了他们也一定会嘲笑我,说薄司遇,让你俩谈恋爱,让你俩违背自然规律,现在遭报应了吧,你那个小男朋友死了吧,让你以前不听我们的话。

我突然有了一个可怕的想法,祁嘉真的是被我害死的吗?是因为遇见了像我这样的人,所以就连本来光明的人生都被搞得一团糟吗,那如果他没有遇见我,是不是就不会死,说不定现在已经成了哪个获得了专利的伟大科学家,又或者成为了家财万贯的公司总裁。

这个念头在我脑海中转瞬即逝,只一瞬间我就将自己扇醒了,我说呸呸呸傻逼薄司遇你说得什么屁话,要是祁嘉在他肯定不能允许我这样说自己,我怕他半夜托梦给我的时候第一句话不是“我爱你”或者“我想你了”,而是“薄司遇你个傻子,今晚给我跪搓衣板去,跪到明天早上我才要原谅你。”

但我又想怎么可能呢,他肯定舍不得。

于是我给父母说我不回去了,以后依然会好好生活,让他们放心。可我妈下一秒就给我扔出一个重磅消息,她说:“你外婆快不行了,你回来再见她一面吧。”

毕业之后我就和祁嘉搬到了很远很远的南方,我遵守了十六岁那年的约定,剪下那棵老树的一根枝桠带离了故乡,现在就种在我们家阳台花架的第三个格子上。

到家的时候已经是第二天傍晚,看到那扇熟悉的木门的时候我没什么太大的感觉,只觉得有些恍若隔世,这里依旧尘封腐朽的气息闻得我有些想吐,那棵老树也早就没了影子,听说是前几年有户有钱人家要在这儿盖房子,于是他们想都没想就把那棵树砍了。

回到家的时候父母并排坐在沙发上,我已经太久太久没有见到过这两张脸,他们似乎老了很多,见我回来上下审视了我一下,随后欣慰地笑了一下,像是在迎接一个刑满释放的犯人。

我生涩地开口:“爸,妈。”

他们站起来,我爸拍了拍我的肩,我妈摸了摸我的脸,我朝旁边躲了一下,令我惊讶的是他们两个居然难得的没有骂我。

半晌,两个人一同开口:“小遇,爸妈一直知道你是个好孩子,只不过被祁家那小子给骗了。”

“现在他已经不在了,你要是愿意,我们依然是最爱你的父母。”

空气静默了很久很久,他们见我不说话,又开口说道:“不如这样吧,爸妈这几天给你介绍几个相亲,你现在正是大好年华,先把婚事办了,以后再出去闯荡也不迟。”

我感觉到窒息,我以为我离开的这几年他们多少会有些改变,但原来我改变不了他们。我渺小如蝼蚁,改变不了任何事,我改变不了祁嘉的死,改变不了我父母腐朽的想法,更改变不了这里的人将我和祁嘉的爱看作是这个小县城里的一场瘟疫。

我看到摇摇欲坠的昏黄灯光下无数飞舞的尘埃,那盏永远亮不起来却又暗不下去的灯就好似我的人生,我用最温和的语气认真地说道:

“妈妈,我不想相亲,也没有谈恋爱的想法。”

她一下子被激怒了,甩开我的手大声地喊到:“你什么意思?不结婚了?一辈子不结婚了?就为了那个死去的小杂种一辈子都不结婚了?”

她的泪水大颗大颗地滚落,像我还小的时候她摔碎在地上的白瓷盘子碎片。我想我应该安慰她,可我做不到,我的内心已经泛不起一丝波澜,我疲惫地阖了阖眼,无力地反驳道:“我不会结婚了,以前你们问我,我是不是真的喜欢男生。”

“以前我不清楚,可现在知道答案了。”我顿了一下,继续说:“我不喜欢男生,也不喜欢女生,我只是喜欢祁嘉,喜欢这个人。”

所以当这个人死了,我再也不可能喜欢上任何人。

我说:“妈妈,我的这辈子就这样了,但你们不用担心,等你们老了我还是会照顾你们的。”

她似乎还想说什么,可外婆却突然推门出来,老旧的木门嘎吱作响,妈妈还是闭上了嘴,外婆在我身边四处张望了一下,苍老地声音在这个不到二十平米的屋子里回荡,像一盏缓缓走向尽头的古钟。

“阿遇,小祁呢?”

“阿遇,你不是给外婆说最喜欢那个小男孩了吗,这次怎么没带回来啊。”

我的泪水一瞬间决堤,我哑着嗓子回答她:“阿婆,我没有变,我还是最喜欢最喜欢他了。”

“我们马上要结婚了,下次带他回来见你好不好?”

外婆点着头,叫我到桌上吃饭。

可我知道没有下次了,再也没有下次了,祁嘉没有下次了,也许我的外婆也没有下次了。

我想以后我的爱只有风记得了,可十六岁那年的那场风也许早就吹到了北大西洋南岸,它带着我的爱在遥远的海边沐浴阳光,我带着所有的痛苦留在原地举步维艰。

我们一家人坐上桌,看着居然有模有样,像是和谐幸福的一家人,我们吃着外婆做的最后一顿饭,也许她也意识到了自己将要离开,只是默默地坐在那里看着我们。

我爸妈刚吃了一口豆腐脑就吐了出来,尤其是我妈,站起身叉着腰,颇像是菜市场里为了几毛钱跟人家对骂的泼妇:“妈,你这豆腐脑怎么能做咸的呢,咱们家以前吃得都是甜的啊。”

我觉得我妈才是无可救药的那个人,在这样的场合下还能在乎豆腐脑是甜是咸的问题,想到一半的我突然愣住了,我想起来很多很多年前我带着祁嘉来我外婆这,我俩还为这个无聊的问题打了一架。

十六岁的我掐着祁嘉的脸蛋说:“豆腐脑怎么可能是咸的,明明是甜的才好吃。”

祁嘉不甘示弱,扑到我怀里,我俩双双倒在沙发上,他坏笑着捏我腰上的软肉,在我身上蹭来蹭去,阳光照耀着他的小小的发璇,以及那双黑得发亮的眼睛,他又跟我撒娇,每次都这样,而我最受不了他撒娇,每次他这样我都想把命献给他。

“哥哥,我要吃咸的,咸的才好吃,我们就吃一次嘛。”

我僵硬的身子软了下来,没骨气地回到:“好的。”